変更を繰り返したおなじみのスバルのロゴマークの変遷とは?

引用: https://i.pinimg.com/564x/3f/92/26/3f92260b9bfd0d7c84e56c0173328b14.jpg

フォレスターやXV、インプレッサなどの名車を数々生み出している日本のカーメーカーであるスバル。その歴史はほかのメーカーと同様に長く、歴史あるメーカーとして不動の人気を誇っている。誰もが目にしたことがあるスバルのロゴマークは、長年変わっておらず、ダサいという声も上がる中、トレードマークとして知られている。

引用: https://i.pinimg.com/564x/a7/1c/2e/a71c2e4fe3522bca96f0787ad3ba6b51.jpg

ダサいと言われる6つの星のマークが印象的なスバルのロゴマークの由来とは、どんなものなのだろうか?また、昔からのシンボルや赤のロゴマーク、現在のロゴマークがダサいと言われているスバルだが、ロゴマークにはどんな変更が繰り返されてきたのだろうか?昔からの長年の歴史が語るスバルのロゴマークについてご紹介しよう!

引用: https://i.pinimg.com/564x/cc/59/f3/cc59f31ea8dcc1ec92523bf8d8186a7a.jpg

変遷が気になるロゴマークが印象的!日本を代表するカーメーカーであるスバルとは?

引用: https://i.pinimg.com/564x/ea/b6/c3/eab6c31b4b601937201cc03b734aadb7.jpg

株式会社SUBARU(スバル、英語: Subaru Corporation)は、日本の重工業メーカーである。 かつての商号は、「富士重工業株式会社」(ふじじゅうこうぎょう、略称:富士重(ふじじゅう)・富士重工(ふじじゅうこう)、英語: Fuji Heavy Industries Ltd.、略称:FHI)であったが、2017年4月1日に自動車のブランド名として広く浸透していた「SUBARU」(スバル)に商号を変更した。

引用: https://www.subaru.jp/levorg/levorg/content/safety/img/safety1/img01.jpg

なんと2017年に自動車ブランドとしての商号を変更していたスバル。といっても、もともとの社名を知らない人も多いのかもしれない。もともとは、富士重工株式会社という名であり、ブランド名の統一を名目に社名に変更を加えたのだとか。

引用: https://i.pinimg.com/564x/eb/f4/8b/ebf48ba2f0622614c44ba695b7711041.jpg

昔からの社名を新たにしたスバル。変遷のあるロゴマークとも関係が深そう。

引用: https://yt3.ggpht.com/a-/ACSszfFEr_FqbHlDJ3YmRiTLJFp8_N--sC3m6D4l1w=s900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no

当社は、2017年4月1日をもちまして、社名を株式会社SUBARUに変更いたしました。社名とブランド名の統一を実施することにより、中期経営ビジョン「際立とう2020」の重点取り組みであります「SUBARUブランドを磨く」をさらに加速させ、SUBARUを自動車と航空宇宙事業において魅力あるグローバルブランドとして成長させてまいります。 代表取締役社長 吉永 泰之

引用: https://i.pinimg.com/564x/ac/54/5b/ac545b7f24a62b205c81d62db6145d96.jpg

スバルは、自動車事業に限らず、航空宇宙事業への取り組みにも力を入れている。我々の認識では、やはり日常生活に浸透しているものとしては、クールなクルマのラインナップだろう。昔から使われているロゴマークにも星が使われていることと、航空宇宙事業へのかかわりにも関係ありそうなスバルという名前。変更されてきたロゴマークの由来にはどんな意味があるのか?

6つの星が印象的。変遷されつつも世界で認識される「SUBARU」のロゴマークの由来とは?

引用: https://www.subaru.co.jp/assets/img/common/megamenu-outline-bussiness-car.jpg

北米などでは、スバルのSUVが高い人気を誇っているスバル。昔は赤や黒が基調で、ダサいと言われがちなロゴ。現在のロゴマークは世界規模で認識されていると言って過言ではないだろう。ロゴマークはダサいとも揶揄される一方、宇宙を思わせる素敵な印象が強い。昔から続くロゴマークの由来は、やはり宇宙とも関連がある。「むつらぼし」という言葉はご存じだろうか?

引用: https://i.pinimg.com/564x/4f/b2/0b/4fb20b1c2501c9a008b457b6ba0a65b1.jpg

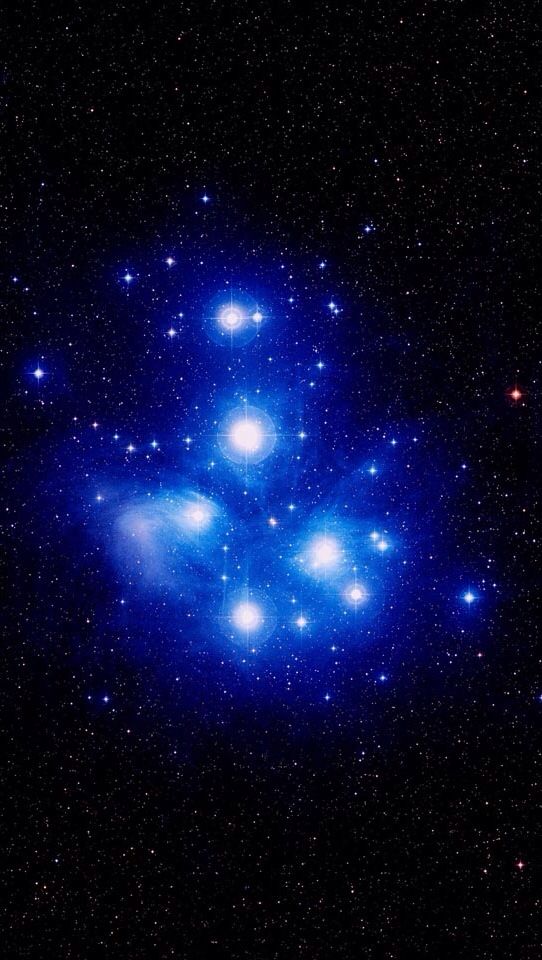

日本では古来、プレアデス星団をすばる(昴)と呼んだ。他にも地方によって、「六連星(むつらぼし)」や「羽子板星」などと呼ばれている。その他日本各地で多くの方言が見つかっている。 「プレアデス星団の方言」も参照 「すばる(統ばる)」または「すまる(統まる)」という言葉は元来他動詞「すべる(統べる)」に対する自動詞形であり、「統一されている」「一つに集まっている」という意味をもつ。玉飾を糸でひとくくりとしたものを『万葉集』で「須売流玉(すまるのたま)」、『日本紀竟宴和歌』で「儒波窶玉(すばるのたま)」などと呼んだのと同様の用法である。 その後、中国でプレアデス星団を指す昴宿から「昴」を当てた。

引用: https://www.shimz.co.jp/works/images/2007/jp_fac_200703_fuji_main_01.jpg

SUBARUの由来は、夜空に輝くプレアデス星団より来ている。この六連星(むつらぼし)を、古来の日本では昴と呼んでいた。当時の富士重工業の初代CEOであった故北謙治が、最初の試作車を命名するにあたり社内公募を実施。めぼしい名前が見つからず、結局本人がこの名前に決めたのだとか。

関連記事

6つのグループ会社を表すスバルのロゴマーク

引用: https://i.pinimg.com/564x/13/76/71/13767118da0d46589bd951a69f7aca9d.jpg

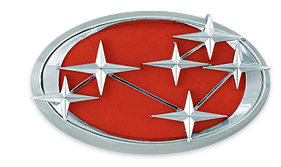

スバルのロゴマークは星が6つ。つまり、富士重工業のほかに、5つのグループ会社を一つに統合するというデザインとなっている。富士工業・富士自動車工業・大宮富士工業・宇都宮車輌・東京富士産業という名前の統一を示すロゴマークは、昔から赤色を加えたりと、いろいろと変更を重ねて引き継がれている。

変遷あるスバルのロゴマークの元祖。富士重工業の希望であった試作車第一号「P-1」の名称に使われたのが最初だった

引用: https://i.pinimg.com/564x/ea/bc/51/eabc51169b37eff5a745974b7cfe8125.jpg

1954年、初の試作車が登場。日本の車には日本の名前をつけよう!という北社長のコンセプト通りに、試作車に名づけられた名前は「スバル1500」。その後、市販車として登場するモデルには、「スバル360」という名前が付けられた。

引用: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Subaru_1500.jpg

スバル1500は、当時の経営的判断から、先行して存在する他社のクルマに対して勝算の薄いことと、コスト面などから量産が厳しいという判断の末、試作車20台を作成後は、計画が終焉してしまったという歴史がある。

由来からデザイン変更を繰り返し、昔から続くスバルのロゴマークの変遷その1

引用: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Subaru_360_%281965%29_%2837455714611%29.jpg/800px-Subaru_360_%281965%29_%2837455714611%29.jpg

スバル360に採用された最初のロゴマーク。現在のものと見比べると、基本のデザインに変わりはない。サイズ感やバランスがレトロでおしゃれな感じがする。

由来からデザイン変更を繰り返し、昔から続くスバルのロゴマークの変遷その2

_(01)_-EA1-.jpg)

引用: http://www.autopaedia.com/auta/Subaru/Subaru_360/Subaru_360_1958-1971_(1968_Sedan)_(01)_-EA1-.jpg

スバル360以降のモデルに採用されていたロゴ。シルバーから金色に変化することで、ロゴマークがさらなる存在感を増すことになる。

由来からデザイン変更を繰り返し、昔から続くスバルのロゴマークの変遷その3

引用: http://static.tumblr.com/zisynfo/j85m8bn4w/img_emblem03.png

そのあとに登場したのが、赤を基調にしたスバルのマーク。現在大人の世代の人なら、なつかしいと思う人も多いのかもしれない。スバルの六連星はそのまま使われている。特徴は赤色を使って、より際立つデザインになっている点。見方によってはダサいという人もいるのかもしれない。

関連記事

由来からデザイン変更を繰り返し、昔から続くスバルのロゴマークの変遷その4

引用: http://www.thetruthaboutcars.com/wp-content/uploads/2011/06/DOTJ-82SubieCyclops-05.jpg

まるで原点回帰を思わせるように、デザインはそのままに主張の激しくないデザインに戻っている。1980年前後のロゴだが、この時代は、ロゴはこのデザインをベースにして使われているようだ。

由来からデザイン変更を繰り返し、昔から続くスバルのロゴマークの変遷その5

引用: https://c1.staticflickr.com/9/8598/16637155816_46d40675c3_b.jpg

現在のエンブレムは、六連星の並び方が、以前よりも整列しており、星の輝きも増しているようなイメージを受ける。バックグラウンドの青色が、深い宇宙を思わせるが、星の輝きがより一層目立つようなデザインだ。これが世界中の人の心を惹くデザインとなっている。

スバルのエンブレムの意味を知って、さらにスバルの知識を深めよう!

引用: https://i.pinimg.com/564x/30/a3/01/30a3014397b5431f967b3193a826bfe0.jpg

世界中で人気を誇っているスバルの車。長い歴史の中では、昔から数々のロゴ変更を繰り返してきた。ダサいと言われがちだったロゴ自体は、赤色のものもあり興味深い。赤やダサいデザインが指摘されていたとしても、現在では非常に洗礼されたイメージがある。スバルのエンブレムの意味を知って、さらにスバルの知識を深めよう!